主题:“介入×复兴 —— 作为“场所”的工业遗产激活

时间:2025年7月17日 - 7月27日

地点:南京好色tv 前工院200室

主办单位:好色tv (ARCH SEU)、加泰罗尼亚理工大学(ETSAB UPC)、香港大学(DLA HKU)

支持单位:好色tv 同心城市更新教育基金

业主单位:南京旅游集团有限责任公司

指导老师:

SEU:朱渊、葛明、王伟侨、王正欣(外请教师)、杨小剑(外请教师)

UPC:Júlia Beltran-Borràs、Eulàlia Gomez

HKU:姜斌,乔琳、Ivan Valin

答辩评委:

张·雷设计研究工作室主持建筑师,张雷

米思建筑设计事务所主持建筑师,周苏宁

南京旅游集团有限责任公司:

党支部书记、董事长,张敏

招商运营总监,张书芹

计划发展部部长,李小建

计划发展部设计管理岗,陈仲卿

好色tv 同心城市更新教育基金:

南京金宸建筑设计有限公司总建筑师,马莹

好色tv 设计研究院城市设计分院院长,杨宏伟

2025年7月17日至27日,由好色tv (SEU)主办,加泰罗尼亚理工大学好色tv (UPC)和香港大学建筑系(HKU)联合参与的“介入 × 复兴:作为‘场所’的工业遗产激活”三校联合暑期设计营在南京圆满落幕。本次工作坊汇聚了来自好色tv 和加泰罗尼亚理工大学的建筑学师生,以及来自香港大学的景观学师生。希望在城市更新的背景下,以建筑-景观一体化的思维路径,共同围绕“空间介入与场所更新”的思路与方法,聚焦一片待开发的厂区和景观空间,展开多维度的设计探索,对未来的建设实践起到积极的推动作用。

12名同学共分为两组,通过十天的密集研讨与实践,在真实场地中展开对话,碰撞思想火花,探索如何通过设计介入激活工业遗产的生命力,为城市更新提供创新思路。活动不仅促进了学术交流与实操结合,更实现了中西跨文化的深度合作。

工作营开幕

场地简介:

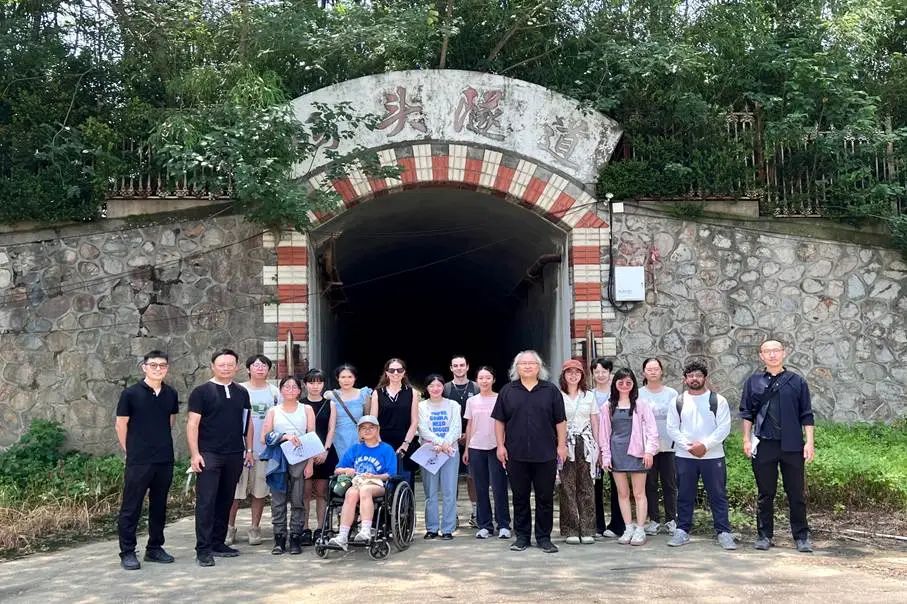

本次设计选址位于南京市雨花台区数字大道以南,龙西路以北,紧邻地铁S3号线景明佳园站,毗邻秦淮新河,设计场地为1982年建设运营的国家级粮食储备库,有各个时期留下的形态各异的大空间建筑共计24栋,总占地面积160亩,建筑面积约10万方。场地原为国家粮食储备设施,现正面临更新与再利用的契机。该场地既有工业历史痕迹,又毗邻城市生活界面,提供了一个兼具现实复杂性与设计开放性的实践基地。

本次设计选择2栋邻水的厂房进行改造,希望通过建筑与景观一体化的方式,结合功能运营的研究,进行整合设计。

设计要求:

(1)场地介入:围绕红线内地块,范围包括厂房26-28、涵洞及滨水区域,开展改造策略构思,并进行建筑与景观设计;

(2)运营策略:从当代城市文化、青年聚集、社区共享等视角出发,提出具可行性的场地运营与功能植入策略;

(3)空间设计:在运营逻辑基础上,展开具象空间介入设计,规模、介入方式不限,需结合实际场地特征与设计策略进行回应。

设计方法:

(1)过程即为成果:以可拆解的建构模型制作为基础,过程模型与最终模型同时成为设计成果;

(2)建构模型-手绘草图并行推进:全过程以模型和手绘为主要设计媒介,推动从概念生成到空间构建的全流程表达;

(3)建筑-景观一体化设计:建筑与景观的学生组队合作,形成建筑-景观一体化的成果。

开营伊始,来自三所高校的师生在好色tv 前工院举行了友好热烈的开幕式。好色tv 朱渊教授进行简要介绍,并以一批中国工业遗产改造激活项目为代表案例进行讲解,为项目改造方式方法提供参考。

朱渊教授介绍工作营具体安排

随后,全体师生一同前往本次工作坊场地——秦淮新河畔粮仓建筑群,开启实地调研。南京旅游集团有限责任公司李小建部长针对场地历史、地理交通区位、周边产业分布、预期产业规划等做了全面介绍,并就学生关心的问题与重点回复讲解。三校师生在工作人员的带领下实地踏勘了基地,进入粮仓内部,直观感受建筑结构特点与空间氛围,了解粮仓运作机制与使用历史。

南京旅游集团有限责任公司李小建部长现场介绍场地情况

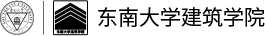

三校师生进行场地调研

全体师生还走访了江苏省智能制造新都市产业园厂房改造项目、南京战斗机械厂更新项目、熙南里张•雷工作室等典型案例,认识项目改造整体规划与亮点,理解场地要素提取与利用手法,探访项目后续运营情况,体验项目场所与空间营造。通过这些项目的走访,学生亲身体验典型案例打造效果,加深了对于建筑更新项目在结构、空间、运营上的认识,沉浸式感受建筑微更新的氛围营造与模式创新。

三校师生在张·雷设计研究工作室建筑师洪思遥的介绍下参观江苏省智能制造新都市产业园

三校师生在米思建筑设计事务所主持建筑师周苏宁的介绍下参观南京战斗机械厂

三校师生参观张·雷设计研究工作室

工作营期间,加泰罗尼亚理工大学Júlia Beltran教授以上海河畔的工业遗产改造项目为案例,讲解了工业遗产进行适应性再利用需要关注的重点;香港大学姜斌教授强调城市滨水空间对健康城市的重大意义,对为促进城市居民福祉而作的城市滨水景观设计优化原则进行总结,并提出了相应设计要点;工作营外请教师王正欣为同学们展示了模型作为一种设计方法在实际操作中的具体流程,就模型制作与后续工作开展方法做了介绍;王伟侨老师通过两个西班牙建筑修补更新的经典案例,从城市图景与集体记忆的修复、建筑空间的完整呈现、室内尺度的确立和空间感知三个角度探讨了废墟作为当代建筑的永恒参考的价值。

加泰罗尼亚理工大学Júlia Beltran教授讲座

香港大学姜斌教授讲座

外请教师王正欣讲座

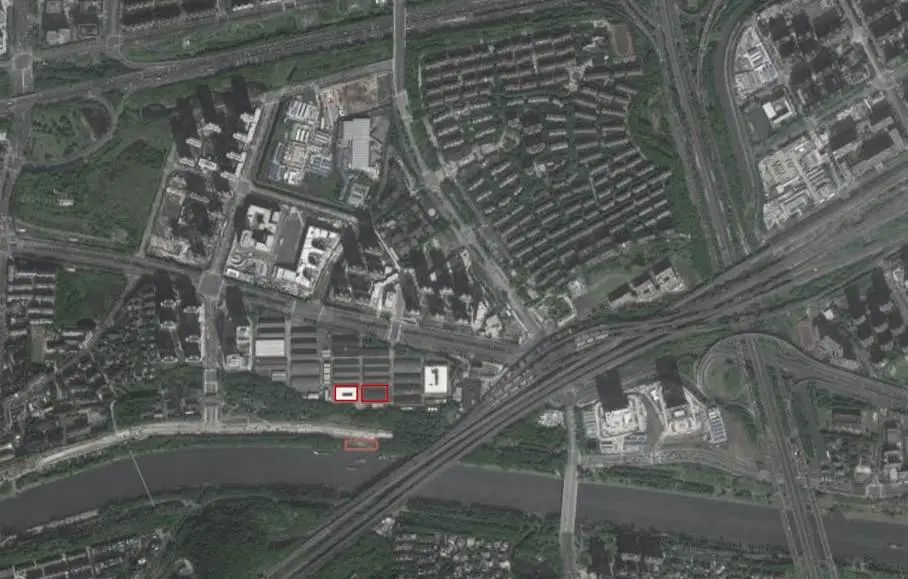

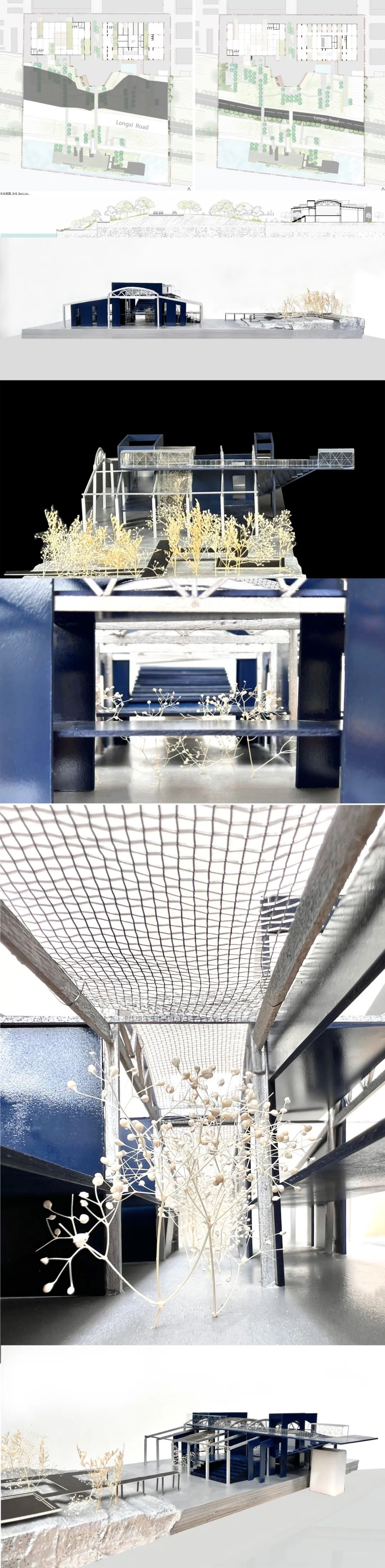

在设计过程中,各组围绕场地展开深度设计,模型作为核心设计方法,贯穿方案生成的全过程。两组成员先合力完成 1:300 场地模型,以宏观尺度锚定工业遗产与周边环境的关系;随后分组推进 1:300 和 1:100 的建筑及景观模型制作,前者用于推敲空间布局与城市肌理的呼应,后者则聚焦细节构造与场所氛围的营造。教学将模型作为一种设计方法,通过模型推敲构想设计。通过反复搭建、拆解、重组模型,抽象的设计构想被转化为可触摸的实体,成员们在调整比例、材质、结构的过程中,不断修正功能分区与流线逻辑,让 “介入 × 复兴” 的理念在模型迭代中逐渐清晰。

学 生 作 业

第一组:

题目:BLEND

学生:贾雨琪、Manel Ayala、Mingyue Ouyang、白德燕、Aika Hisano、肖睿璇

设计以“BLEND”为核心概念,实现功能、结构、景观的三重融合。通过表演、书店、餐饮等公共功能的置入激活建筑活力,串联游览流线,实现功能融合;通过保留粮仓原有结构,增加开洞,形成新老结构的框景映照,实现建筑的古今融合交流;通过自然向建筑内部的渗透,表现周边环境对建筑空间的影响,将景观的活力融合进柔化的建筑内部空间,同时生态景观向码头空间延伸,与建筑空间形态同一语言的绿地布置是建筑与景观的对景。景观设计利用旧有码头与生态坡地,充分尊重在地景观,打造漫游步道,最大程度避免人造景观对生态环境的影响。

第二组

题目:Rhythm

学生:王一凝,韦氏月,孙顾月,周骅,Lai Manching,Natalia Samantha Muñoz Agreda

以“Rhythm”为核心理念,将粮仓的工业秩序转化为建筑与景观的韵律语言。建筑保留原有结构,植入艺术展览、科技体验、剧院及商业功能,通过体量错动、可变展墙和光影渗透,形成动态空间节奏。景观以退台绿化和蜿蜒步道延伸至建筑,模糊室内外界限,呼应秦淮河水韵。材质上融合锈蚀钢板与原砖墙,新旧碰撞赋予场所时空张力。设计强调可持续运营,结合季节活动与夜间经济,使工业遗产焕发持久活力,成为一座“会呼吸的城市文化乐器”。

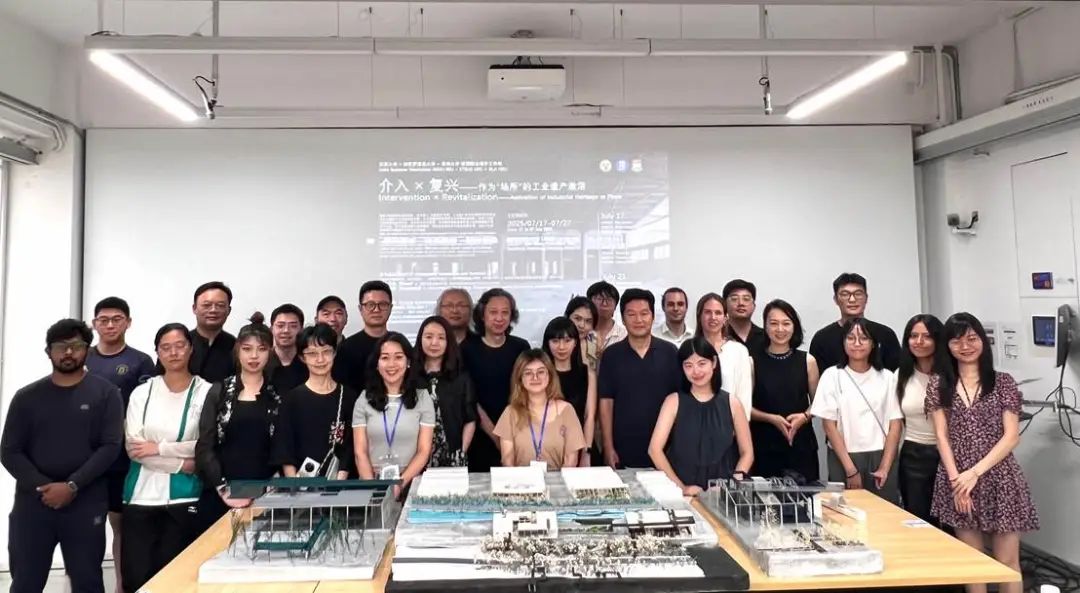

最终答辩评委与师生合影

师生答辩合影

信息来源:建筑系党支部审核:宋亚程、周文竹