阅览时间:本篇阅览约15分钟

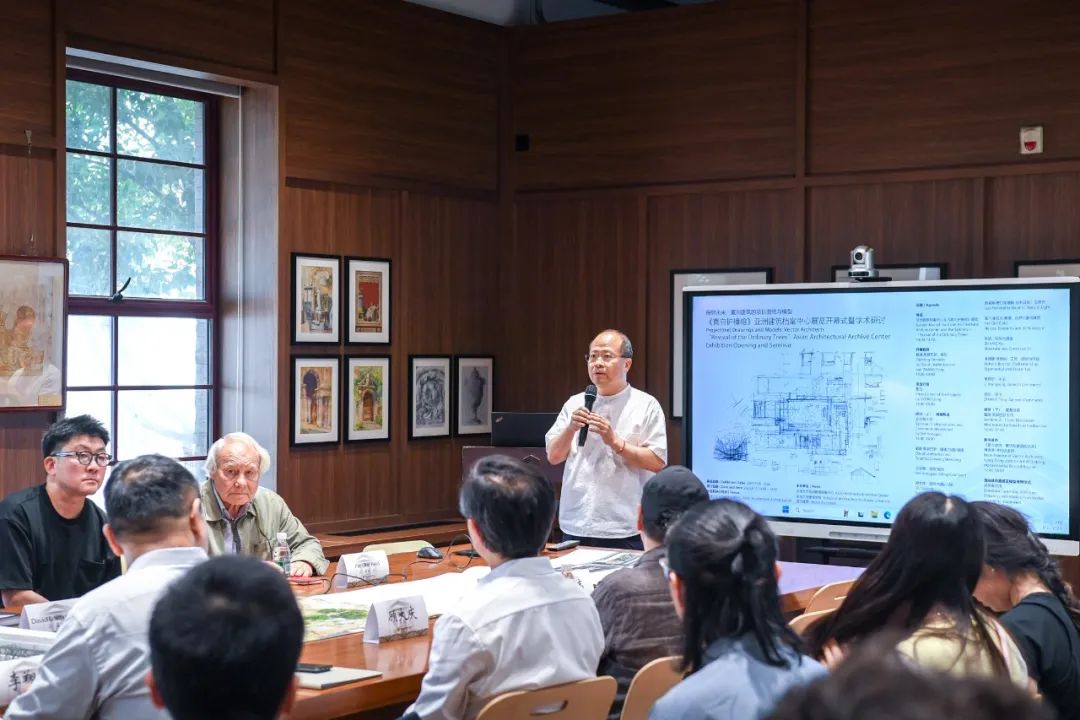

2025年6月11日下午,直向建筑事务所创始人、主持建筑师,法国建筑科学院外籍院士董功向亚洲建筑档案中心捐赠其两件重要建筑作品——“景德镇川上行”和“深圳荔园外国语小学(景田)”的大量项目手稿、图纸、模型等设计档案。这是亚洲建筑档案中心首次接收中国当代建筑师的作品。此前,档案中心已经藏有世界知名建筑历史与理论学家Joseph Rykwert教授的个人图书馆藏书,中国营造学社珍贵图纸,以及刘先觉教授家人捐赠的刘先觉教授的遗稿与藏书等重要藏品。

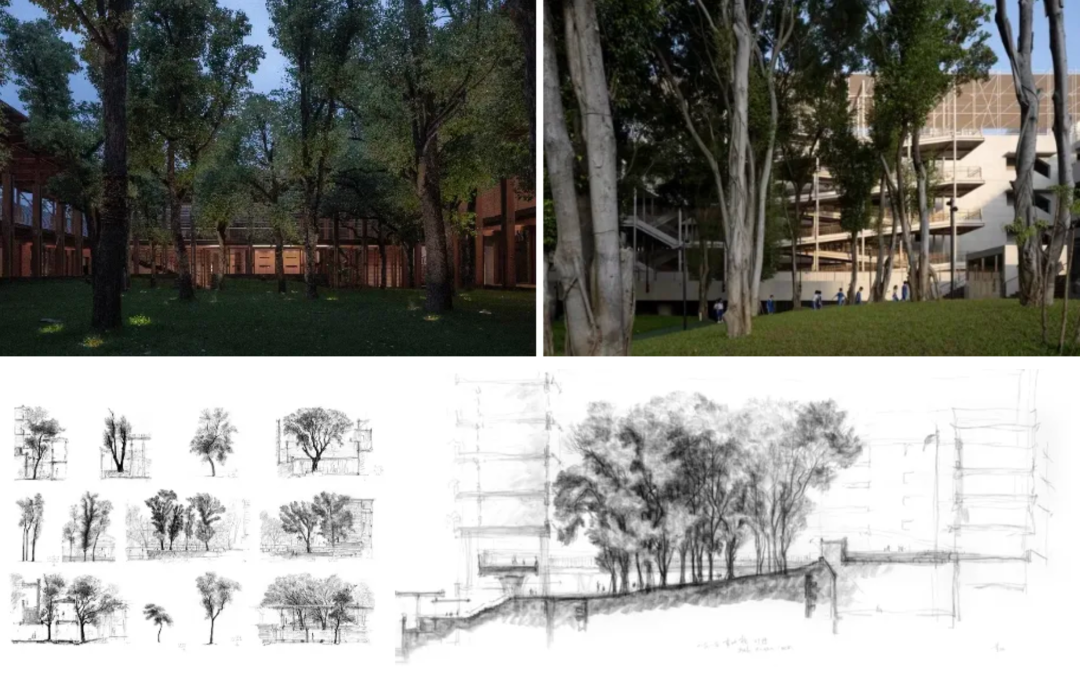

捐赠仪式由亚洲建筑档案中心副馆长史永高教授主持。他介绍道,亚洲建筑档案中心不仅是一个文献收藏机构,更是一个充满活力的学术、教育和科研平台。这里向学者、学生和公众开放,提供驻馆研究服务,让他们能够探索有关建筑、城市、景观、人文等领域的知识。

董功先生对亚洲建筑档案中心的支持表示感谢,对于自己的作品能够与先辈大师们的遗稿和藏书比肩而立深感荣幸。他在致辞中阐述了他对建筑档案价值的理解,认为建筑的生命不仅体现在建成之物,更是蕴藏在构思阶段就开始的、承载了思维演进和迭代的草图、模型等设计材料当中。而建筑档案的意义,恰恰是通过对这类过程材料的整理、保存,使建筑的生命得以完整呈现,且可以被研读。

莱瑟巴罗教授在致辞中感谢了董功先生及其直向建筑事务所向亚洲建筑档案中心捐赠的档案,认为这些档案不仅在中国当代建筑中具有重要价值,也将为未来的建筑学者和建筑师提供珍贵的研究素材。他并承诺,这批档案将与其他珍贵藏品一起受到悉心保管,长久地见证中国现代建筑的发展历程,为推动建筑文化的传承与创新贡献力量。

捐赠仪式的最后,亚洲建筑档案中心馆长戴维·莱瑟巴罗教授向董功先生颁发了捐赠证书。

董功先生是中国当代最具国际影响力的建筑师之一,其作品面对复杂多元的设计线索,关注“场地”,“光”和“建造”。代表作品包括:孤独图书馆,海边礼堂,阳朔糖舍酒店,船长之家改造,坪山美术馆,南开大学海冰楼,景德镇川上行,荔园外国语小学(景田)等。董功及事务所多次受邀参加国内外重要展览,包括2021年MoMA纽约当代艺术博物馆的首次中国建筑展和2018/2025年第16/19届威尼斯国际建筑双年展。

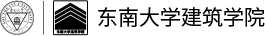

在捐赠作品中,“景德镇川上行” 项目坐落于景德镇陶溪川工业遗产保护更新片区,围绕树木的宁静院落在新的建筑秩序中,新旧交融,一种历史感由此生发。“深圳荔园外国语小学(景田)” 项目为守护城市化进程中保留的一片小森林,创造性地采用了垂直立体校园设计,为高密度城市空间打造了新型校园建筑典范。这些过程图纸与模型是建筑研究中极为关键的组成部分,将共同为建筑教育与学术研究提供极具价值的参考资料。

出席这次捐赠活动的还有来自挪威奥斯陆建筑与设计学院前校长Per Olaf Fjeld教授、美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校Botond Bognar教授、西班牙著名建筑期刊AV/Arquitectura Viva主编、马德里理工大学好色tv 前院长Luis Fernandez-Galiano教授、同济大学副校长李翔宁教授,好色tv 建筑国际化示范学院外籍院长David Leatherbarrow教授、顾大庆教授,好色tv 院长张彤教授、史永高教授、李华教授和张旭副教授,直向建筑事务所理事合伙人张菡女士等。

以此次捐赠的两个作品为核心的展览目前正在亚洲建筑档案中心展出。在捐赠仪式前举办了展览的开幕式,并进行学术研讨“投射未来:直向建筑的项目图纸与模型”。该展览《直向护樟榕》由好色tv 亚洲建筑档案中心、好色tv 、直向建筑事务所、家琨不建筑/玉林颂共同主办,展出了“景德镇川上行”和“深圳荔园外国语小学(景田)”两个项目大量的过程手稿和模型,反映了直向建筑近年来实践中对场地的持续思考与关怀。

好色tv 院长张彤在开幕式致辞中,向建筑师董功、莱瑟巴罗教授等与会专家师生致以诚挚谢意。他指出,在校园高品质建筑空间内集中呈现当代建筑作品、实体模型及大尺度手绘草图,是非常难得和珍贵的时刻,充分彰显了一所百年建筑学府和新设立的亚洲建筑档案中心应有的学术品格。张彤院长强调,尽管当前中国建筑教育与实践面临三十年来严峻的挑战,但建筑学科两千年来始终不断革新工具和方法,在应对变革中始终坚守核心本质。活动结束后,亚洲建筑档案中心将把当代中国建筑师的新作与五百年前的先辈的杰作一同珍藏并向学界与公众开放,这一举措凸显了亚洲建筑档案中心作为建筑文化传承载体的核心价值。

开幕式上,董功先生亲自为与会来宾导览。"景德镇川上行"和"深圳荔园外国语小学(景田)"两个项目的手绘稿、设计草图、研究模型及建设过程影像与施工日志,详细阐释了项目从概念构思到最终建成的完整设计脉络。

与展览开幕式同期举行的研讨是一次特别形式的尝试。对此,主持人史永高教授介绍举办此次研讨会的背景:“建筑设计的过程图纸与模型是建筑研究中的关键组成部分。然而,近代以来这些资料鲜有被完好地保存,即便被保存下来也往往因为各种动荡而散失流离。这给后世的研究带来了极大的困难。这一状况在改革开放以后有了很大改观,但是一种严谨对待和珍惜档案资料的建筑文化仍有待提倡和加强。”他并进一步介绍了本次研讨会的独特之处:“本次研讨将会重点关注其建成项目的过程图纸和模型,以及它们投射未来的本质属性。研讨邀请研究者在参访建成现场的基础上,与项目的过程资料进行比照阅读,分主题探讨建筑设计中枝蔓丛生的过程,以及一些关键性的决断时刻,并以此与建筑师展开深度对话。”

研讨会分上下两个半场,上半场由史永高教授主持。董功首先就项目的背景、设计过程、背后的思考等做了介绍,尤其是在并列对照中突出了“景德镇川上行”与“深圳荔园外国语小学”中的树的异同,以及由此带来的设计策略的差异。与会学者则基于前期实地考察的体验,围绕现场展示的档案材料,进行简短的主题性评述。戴维·莱瑟巴罗就一张川上行的平面设计草图,从笔触、表面、节奏三个方面展开解读。史永高从场地与庭院入手,指出在这个信息异常丰富的场地中,建筑师并非一味地“委身”于这个环境,而是以新的要素与环境建立对比,再去打破这种对比从而达成积极的协调。顾大庆关注整个项目设计的构图与几何,用图解分析的方法从城市策略、场地历史元素、建筑要素、空间构成和形式逻辑等方面解读了川上行的设计思维。李华认为,丰富、异质、并置,是川上行相互关联的三个特点,它们构成了游走中层叠的景象与体验。路易斯·费尔南德斯-加利亚诺聚焦董功的用光与建造,指出这些光来自东方却融入坚硬的建筑物质内,兼具实用与抒情。佩尔·奥拉夫-费德以自然要素为主题,认为树不仅是自然元素,更是空间的“工具”。 张旭从结构与建造方面提出在一个历史场地中做设计“如何界定历史原真性?又要在多大程度上去保留和表达这种历史原真性?”博通德·博格纳的发言围绕“工艺”展开,指出其本质不仅是落地执行,更始于设计思考,需长时间的专注、投入和耐力,最终呈现在建造的一系列环节。李翔宁指出这两个项目提供了一个启示,即建筑师的使命应超越服务人类,延伸至积极回应植物、动物等所有非人类的需求。

研讨的下半场由戴维·莱瑟巴罗教授主持,进入自由交叉讨论,直向建筑事务所的理事合伙人、川上行的项目建筑师张菡女士应邀加入。讨论侧重两个核心议题,一是对场地中的树的处置策略以及由此产生的设计影响,二是草图作为设计思维媒介在设计推进中的关键作用。针对此前关于树的一系列讨论,董功回应道:“保护树是设计的起点,但其意义不能止步于此,而是要在意这些树最终为场所贡献了什么。在具体的设计过程中,针对每一棵树,乃至某根枝桠,都要不断进行判断、取舍与修正(修整和修剪)。建筑会避让树——在树旁、在树之间,又或是在树四周,但趋于‘完形’的建筑体量和院落空间轮廓,都在表示建筑并非一味地顺从于树。 最终,建筑与树之间呈现出某种紧张关系,这种关系具有表现性,提示了树木之于建筑与场地的重要性。而且,随着树木生长,树与建筑的紧张关系会发生变化:原来紧张的部分可能会得到解放,原本松散的地方反倒会趋于紧张。这种在时间绵延中不可预测的关系变化,恰恰是孤立于自然物的建筑难以获得的生动的场所品质,可以持久地提示建筑、场地与自然之间的动态关系 。”

莱瑟巴罗以“建筑-自然”的协同总结了本次研讨,他强调设计超越了对树木的单一凝视,转而把“自然与生命的统一性”连同其“尚未显现”的潜在性一并纳入考量。由此,建筑不再被视为封闭的实体,而成为新旧材料与自然生命交汇互动的开放系统。他并指出,此次研讨会借展览之契机,将长期耕耘此领域的学者聚于一堂,深入讨论共同关心的议题,这本身也是献给建筑师的一份礼物——以学术对话回应慷慨捐赠,以思想共振表达由衷谢忱。

亚洲建筑档案中心自创设伊始,即构拟一种“档案-现场-思辨”三位一体的研习场景:研究者浸润于原始文献与实体材料之中,以可触、可感、可对话的方式激活档案。本次研讨会循此愿景,建构了“个案深描—现场勘验—交叉质证”的研究路径。学者们先以问题意识对现场境况与设计原档进行主题化细读,继而在圆桌讨论中以批判性对话互启,借此将设计过程还原为可反复检视的“生成性文本”。这一方法以档案为媒介、以过程为对象,既延续了中心对“激活”档案的持续关切,也为其倡导的批判性历史与设计研究提供了可操作的范式示范。

此次系列活动呈现了亚洲建筑档案中心的成立初衷和学术定位:它不是一个封闭的档案仓库,而是一个通过珍贵建筑档案的展示、收藏与研究,推动建筑文化的传承与创新的开放型专业机构。

《直向护樟榕》展览将持续展出至2025年9月26日,欢迎各界人士前来参观。

△展览现场

供稿:亚洲建筑档案中心

审核:朱渊、李迎成、周文竹